| 13〜16話 第13話 「みそ騒動」 |

|

|

最高尚宮(チェゴサングン)の座を巡り、競合することになったハン尚宮(サングン)とチェ尚宮(サングン)。チェ尚宮(サングン)はクミョンを、ハン尚宮(サングン)はチャングムを助手に指名する。味覚を失っているチャングムはハン尚宮(サングン)に辞退を申し出るが、ハン尚宮(サングン)はチャングムの「味を描く能力」を最大限に引き出そうと、強引にチャングムの訓練を始める。一方チェ尚宮(サングン)も周到に用意を始める。ヨンノをチャングムと同室にし、密かにハン尚宮(サングン)側の様子を探るよう指示。また女官長は本格的にチョン最高尚宮(チェゴサングン)の失脚を計り始める。そんな時、宮中に一大事件が起きる。宮中のみその味が変わったのだ。みそは基本食材であるだけでなく、吉凶までも左右する。味の変化は不吉の前兆とされていたのだ。女官長から原因追求を厳命されたチョン最高尚宮(チェゴサングン)は、これを競合の最初の課題として、ハン尚宮(サングン)とチェ尚宮(サングン)に言い渡す。 |

|

|

|

|

|

| 次期最高尚宮を決める競合で、チャングムとクミョンが補佐役として選ばれたことにチョバンは憤慨する。例によってヨンセンとヨンノは頼まれてもいない代理戦争を繰り広げる。そんな中、将来ハン尚宮もチェ尚宮も退いた後、自分が最高尚宮になったらチョバンを贔屓してやると気安く請け合うミン尚宮。・・・脱力する一同。 | |

|

|

| ハン尚宮が自分を不憫に思って補佐役に選んだのだと思いこんだチャングムは、ハン尚宮に考え直すよう訴える。だが、ハン尚宮は私情に流された訳ではなかった。料理人に求められる二つの能力について説明するハン尚宮。一つは「料理の勘」。そしてもう一つは、ハン尚宮にもチェ尚宮にもなく、クミョンでさえ持っていない、「味を描く能力」である。その能力がチャングムにスンチェの饅頭や鉱仙水の冷麺を作らせたのである。そして「味を描く能力」を持つチャングムなら、味覚がなくとも美味しい料理を作るのは不可能ではないと諭すのだった。 | |

|

|

| そしてハン尚宮は、幼いチャングムに他の子たちとは違う修行を課していたのも、「味を描く能力」を養うためだったことを打ち明ける。その能力を備えた料理人は、新しい料理を創り出し料理を発展させるだけでなく、既存の料理に工夫を加えてより美味にすることもできるのだ。 | |

|

|

| ハン尚宮の話を聞いただけではまだ自信を取り戻すことができないチャングム。ハン尚宮はそんなチャングムに、一切味見をすることなく二つの料理を作るよう命じる。海老の和え物と豆腐のチョンゴル。いずれも繊細な味付けが求められる料理だ。果たして味を描く能力」だけでそんな料理を作ることができるのか。半信半疑のまま料理に挑むチャングムであった。 | |

|

|

| 料理を作り終えたチャングムにハン尚宮は言う。「ほら見なさい。ちゃんとできたじゃないの!お前ならきっとできるはずだと言ったでしょう!」 | |

|

|

| 「尚宮様・・・ほんとですか?本当にこれでいいんですか?本当に美味しく出来ていますか?」 | |

|

|

| ちゃんと味付けができているだけではなく、海老の和え物では海老の煮汁を使うハン尚宮独自のやり方を見抜き、豆腐のチョンゴルでは下味を付けた牛肉を豆腐に挟むという全く新たな調理法まで思いついたチャングム。ハン尚宮にとって、チャングムは最愛の弟子であるのはもちろん、味覚を失ってなお最も優秀な部下でもあるのだ。見捨てることなどできるはずがなかった。 | |

|

|

| その夜ハン尚宮は、盲目の魚売りの姿からチャングムに味覚に頼らず料理をさせることを思いついたことを話す。だが、視覚にせよ味覚にせよ、失った感覚を補うためには血の滲むような努力が必要になる。その努力はあの魚売りがそうだったように、チャングム自身がするしかないのだ。 | |

|

|

| 「私は色々な人に尋ねて味覚を取り戻す方法がないかどうか探してみるから、お前もすべきことをしなさい」 「はい。そう致します。もう二度と諦めたり致しません」 |

|

|

|

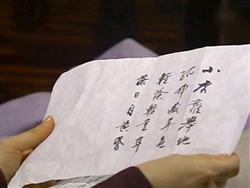

| 同じ頃、チェ尚宮はクミョンに一冊の書物を見せていた。それは、代々水刺間最高尚宮に受け継がれ、水刺間の料理に関するあらゆる記録が記された「秘伝の書」であった。本来ならチョン尚宮の手に渡るべきものだが、先代の最高尚宮は密かにチェ尚宮に渡していたのである。チェ尚宮はこの秘伝の書の内容をクミョンに学ばせ、再びチェ一族の元に最高尚宮の座を取り戻す準備を始めようとしていた。 | |

|

|

| そして、提調尚宮も大妃殿や中宮殿の尚宮たちを語らい、チョン尚宮の追い落としを謀っていることをチェ尚宮に話す。「あの律儀な性格だけは認めよう。律儀だからこそ、こちらには都合が良いのだ。ああいう人は人を疑うことを知らないからね」提調尚宮は一体何を企んでいるのだろうか。 | |

|

|

| チェ尚宮は更にヨンノを抱き込んで、ハン尚宮とチャングムの様子を探らせようとする。チャンイをそそのかして賭け麻雀をしていたヨンノを叱ると見せかけて金を渡し、チャンイに悪い遊びを教えたりできないように引き離すという名目でチャングムたちの同室に戻したのである。 | |

|

|

| それから時日を置かず、水刺間に大事件が発生する。味噌(醤)の味が変ってしまったのである。味噌はあらゆる料理の基本となる調味料であり、味噌の味が変ると国に異変が起こるとも言われている。早急に原因を究明し事態を収拾しなければならない。 | |

|

|

| 提調尚宮は味噌の管理が不十分であったとして、最高尚宮の責任を追及する。「裏であのようなことを企んだりするから、水刺間の仕事が勤まらぬのだ」最高尚宮にとっては最悪のタイミングで発生した事件であった。 | |

|

|

| 醤庫に集まり、味噌の状態を確認する尚宮たち。確かに味が変ってしまっているが、醤庫媽媽の管理に問題があったとも思われない。最高尚宮は、この問題の原因究明と収拾をハン尚宮とチェ尚宮に対する最初の課題とする。ハン尚宮とチェ尚宮はそれぞれチャングムとクミョンを連れ、原因究明のため王宮を出る。 | |

|

|

| 味噌に使う塩を王宮に納めているのは、チェ・パンスル商団である。チェ尚宮は万が一塩に問題があってはと兄の元を訪ねる。そこで明らかになったのは、オ・ギョモから急に多額の資金提供を求められたために、水刺間に納める分以外の塩に品質の劣るものを混ぜ、資金源としていたということだった。余りに無謀な兄の行為に、チェ尚宮もさすがに色を成す。ハン尚宮も味噌の味が変った原因を探っている以上、倉庫にある塩を入れ替えておかなければ思わぬところからチェ・パンスルの不正が明らかになってしまう。 | |

|

|

| ハン尚宮はチェ・パンスルの納めた塩を確認する。だが、塩は既に取り替えられた後だった。 | |

|

|

| 塩に問題がないことを確認したハン尚宮とチャングムは次の目的地に向かう途中、カン・ドック夫妻と出会う。トックは、チュンジョチョナプタン事件で自分を助けてくれたチャングムに、お礼の松花酒を届けに行く途中だったのだ。ハン尚宮とチャングムは味噌の味が変ったことで大騒ぎになっていることを告げ、先を急ぐ。一方、トックはチャングムに恩返しをし、料理人として手柄を立てる時が来たと一人息巻くのであった。一体何を考えているのやら・・・。 | |

|

|

| 塩に続いて、味噌種の状態を確認するハン尚宮。だが、味噌種は年々質が良くなっており、疑わしい点など全くなかった。 | |

|

|

| 更に甕を確認しようとした二人だったが、王宮に納めた甕を作った職人は、納期を守れなかったために処罰を受けることになっても品質を落とさなかった程の人物であり、質の悪い甕を王宮に納めるなど考えられなかった。では一体何が問題だったのか・・・。 | |

|

|

| 一方、チェ尚宮は新たに代わりの味噌を探していた。そして、麦を混ぜて作った良い味の味噌を見つける。だがその味噌は、王宮で使われているものより遥かに品質の劣る塩を使って作られていた。ハン尚宮の目をごまかすまでもなく、塩は関係なかったのだ。 | |

|

|

| チェ・パンスルの不正はむしろ全く別のところから露見しようとしていた。最高尚宮が、塩を挽いていたヨンセンに良い塩の見分け方を教えていたところ、チャンイが妙なことを言い出す。最高尚宮の見分け方に従えば、生果房(セングァバン 菓子を作る部署)では品質の劣る塩を使っているというのである。一人、生果房に赴いて塩の質を確認する最高尚宮。そこには確かに粗悪な塩が置かれていた。本人たちが気づかぬうちに、オ・ギョモとチェ・パンスルも追いつめられつつあった。 | |

|

|

| その夜、カン・ドックは王宮に忍び込む。占い師から、廃位された前王妃慎氏の恨みによって味噌の味が変ったと吹き込まれたトックは、チマ岩の伝説に倣って味噌甕にチマを巻き、怪しげな儀式を始める。だが、例によって早々に捕えられてしまう。 | |

|

|

| 捕えられたトックを取り調べたのはミン・ジョンホだった。ミン・ジョンホは初めてトックとチャングムとの関係を知る。内侍府長官から、おかしな男だが悪人ではないとの口添えもあり、トックは釈放される。「本当にチャングムのお父上なのですか?」「ええ、本当ですとも。才気に溢れていて聡明なところは私にそっくりだと、皆さんそう仰います」「・・・似ていないからお訊ねしたのです」 | |

|

|

| 時間は遡り、その日の昼。ハン尚宮とチャングムは味噌を祀る儀式をしている人々を見かける。その村では、味噌甕を一カ所に集めているようだ。宿の主人に事情を尋ねたところ、村の中に三カ所、良い味の味噌ができる場所があるという。 | |

|

|

| ハン尚宮がその「良い味の味噌」の味見をしたところ、確かに味が良く、王宮の以前の味噌とも似ていることがわかる。 | |

|

|

| 味見をしながら、チャングムは松花酒に関するトックの妻の話を思い出す。「・・・花粉が入っているせいか、発酵も上手く行ってとっても美味しいんだから!」チャングムはついに原因を突き止めた。「尚宮様、きっと・・・!」 | |

|

|

| 王の朝食。オ・ギョモからササン(四山 ソウルを囲む山々を指す)で火事が頻発しているため、消防に当たる人員を増やしたいとの奏上がある。提調尚宮はこのことを味噌の味が変ったことと結びつけようとするが、王は意に介さない。そして、チェ尚宮が見つけて来た麦入りの味噌を使ったチゲが王に供される。チゲに使うには甘すぎるとクミョンは難色を示していたのだが、何種類かの味噌を混ぜることで良い味を出せるとチェ尚宮が押し切ってしまったのだ。王は良い味だと認めはしたものの、以前の味噌の方が良かったと言う。 | |

|

|

| やっと王宮に戻ってきたハン尚宮とチャングム。「私が他の場所を探して来ます。先に最高尚宮様にお報せを!」 | |

|

|

| 提調尚宮はチェ尚宮が見つけてきた味噌を今後も使うということでこの件を片づけようとする。だが、そこにハン尚宮が駆け込んでくる。「最高尚宮様!原因を突き止めました!」 | |

|

|

| 遅れてやってくるチャングム。「尚宮様、ありました!木を切っていない |